Auteur de « Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme » aux éditions « cultures et racines ».

Ex: https://strategika.fr/2021/04/14/

Au vu de la tension croissante entre USA et Chine/Russie, la toile bruisse de rumeurs de guerre et beaucoup se posent légitimement la question de savoir si une guerre mondiale ouverte pourrait suivre la séquence du Covid commencée fin 2019. Tenter de répondre à cette question nécessite d’aborder cette problématique complexe sous trois aspects principaux : politique, géopolitique et stratégique. Trois niveaux d’analyse qui peuvent permettre de sonder quelles sont les ruptures en cours susceptibles ou non d’entraîner une fracturation de l’ordre mondial et ainsi conduire à une guerre ouverte entre les faces occidentale et orientale de la gouvernance mondiale.

I – Sur la forme politique de l’ordre mondial actuel

Pour qu’ait lieu une guerre mondiale, il faudrait que se produise une fracture systémique au sein de la gouvernance globale. Cette gouvernance constitue un ordre mondial doté de divers niveaux d’intégration et d’interaction qui varient selon la capacité d’influence et de puissance des acteurs de différents types qui la constituent.

Parmi ces acteurs on trouve principalement :

- les institutions et instances internationales juridiques, militaires ou économiques du type : ONU, OMS, OMC, FMI, CIJ, CPI, UE, OTAN, COE, G20, UEE, ALENA etc. ;

- les firmes multinationales les plus puissantes (GAFAM et autres) ;

- les fondations et organisations non gouvernementales influentes (du type Bill & Melinda Gates Foundation, Forum économique mondial, Open Society Foundations, fondation Rockefeller, fondation Ford etc.) ;

- les États (environ deux cents).

Ces derniers, issus de la continuité et de la légitimité historique, constituent théoriquement le cadre normatif et même symbolique du système contemporain des relations internationales. Dans l’esprit des populations, ils continuent toujours d’incarner la souveraineté et la légitimité politique ; dans les faits, ils sont absorbés par les instances supra ou para-étatiques et en deviennent toujours plus subsidiaires.

Comme le Covid-19 est venu le rappeler aux peuples, les États apparaissent toujours plus dépendants d’instances de prises de décision qui échappent au regard du grand public ou que ce dernier peine à discerner. Dans le langage de la gouvernance mondiale, s’interroger sur les instances réelles de prise de décision relève du « complotisme ».

Dans les faits, l’ensemble de ces institutions non élues para ou supra-étatiques, se chargent de fixer les grands objectifs stratégiques de la gouvernance mondiale : lutte contre le réchauffement climatique, intégration cosmopolitique, planification écologique mondiale, planification sanitaire planétaire, décarbonation de l’industrie, décroissance démographique, imposition de l’agenda gender/LGBTI etc. Ces institutions et leurs bailleurs de fonds privés (type Gates, Rockefeller, Soros etc.) ont à cœur de développer le « multilatéralisme inclusif » et le juridisme institutionnel afin de réduire toujours plus le champ d’action des États et leur capacité de décision autonome.

Première rupture : quel léviathan pour freiner la stasis globale ?

Nous pensons qu’une première rupture interne à l’ordre mondial actuel tient justement au rôle que la gouvernance mondiale assigne aux États et jusqu’où ces derniers sont prêts à être absorbés en son sein. Car, à mesure que les États-nations abandonnent, transfèrent ou diluent leurs prérogatives régaliennes vers les institutions macro-régionales (type UE) ou mondiale de la gouvernance globale, ces États abandonnent aussi en retour leur monopole de la violence légitime[1]. Ils voient dès lors cette violence se répandre en retour au sein des sociétés dont ils ont théoriquement la charge et la responsabilité.

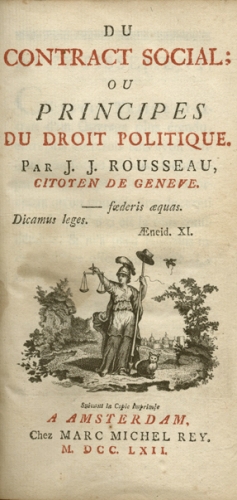

À mesure que progresse l’intégration cosmopolitique promue par les instances et les décideurs de la gouvernance globale, dans le même temps, l’ordre politique international se dilue toujours plus en une forme de guerre civile mondialisée à sa base, au niveau des États-nations menacées d’éclatement. Le Léviathan stato-national ne remplit plus son rôle de frein à la guerre latente de tous contre tous et les tendances centrifuges s’accélèrent alors en son sein jusqu’à atteindre une situation critique proche de la rupture[2]. Les sociétaires ne se sentant plus protégés de la mondialisation par l’État à qui ils ont délégué la légitimité et la souveraineté politique, chacun se sent alors libre de rompre le contrat social et rentre de manière plus ou moins consciente en sédition avec l’État central devenu dès lors une menace à éviter au lieu d’un protecteur.

Une forme d’« unité et scission »[3] de l’ordre géopolitique mondial apparait et tend à s’universaliser : convergence des États à leur sommet en direction de l’intégration cosmopolitique, fracturation et émiettement à leur base. C’est au niveau de la base des sociétés occidentales que les transformations de l’ordre mondial en cours exercent les pressions les plus violentes et les plus difficiles à supporter. C’est selon nous aussi pour freiner cette tendance à la parcellisation et à la fragmentation que quasiment TOUS les États (sauf rares exceptions type Suède ou Belarus[4]) ont appliqués avec zèle les mesures sanitaires d’exception depuis un an. Dans un contexte de rétraction globale de l’économie mondialisée, ces mesures sont venues geler la plupart des antagonismes sociaux en cours dans le monde avant l’irruption du Covid-19. On citera entre autres : les Gilets jaunes en France, les nombreux mouvements de contestation en Amérique latine courant 2019[5], les soulèvements de masse à Hong-Kong face à la Chine, l’opposition civique croissante contre Erdogan à Istanbul etc. Avec des niveaux d’intensité différents et affectant indistinctement des régimes libéraux ou illibéraux, la contagion d’une contestation politique internationale fut freinée l’an dernier par les mesures sanitaires planétaires d’exception et tous les régimes politiques fragilisés par des tensions internes ont accueillis avec soulagement cette mi-temps politique bienvenue. Un couvercle sanitaire mondial a ainsi été déposé sur le feu des révoltes en cours mais pour combien de temps ?

Cette stasis mondialisée rampante peut déboucher à terme sur une rupture plus profonde au sein du système des relations internationales. Rupture entre la gouvernance globale et les États qui refuseraient de poursuivre le processus de délitement de leur souveraineté et de leur légitimité. Une dilution de l’ordre stato-national qui génère un appauvrissement de la population et subséquemment une montée du chaos social qui menace physiquement le personnel politique des gouvernements des États-nations. Un personnel politique en première ligne face à la colère populaire comme l’a montré la sainte colère des Gilets jaunes en France ou plus récemment l’attaque du Capitole aux USA.

Ce processus de transfert des fonctions essentielles des États-nations vers des instances politiques et juridiques supranationales constitue la tendance politique axiale de notre époque ; c’est elle qui est la cause première de la plupart des problématiques politiques contemporaines. Avec l’élection de Trump en 2016, ce processus de dilution accélérée des États (ou de leurs restes) commença de se gripper sérieusement en Occident. Les États-Unis n’acceptant pas de subir à la suite de l’Europe une égalisation économique en cours avec le troisième pilier géoéconomique de la gouvernance mondiale : la Chine. Toute la présidence de Trump fut ainsi marquée par ce clivage entre une gouvernance mondiale en crise et un État américain qui en avait été jusqu’ici le fer de lance et le bras armé tant que cette gouvernance globale allait de pair avec un leadership géoéconomique mondial favorable aux États-Unis.

C’est ce programme de révision interne de la gouvernance mondiale par l’administration Trump qu’avait exposé le précédent secrétaire d’État américain, Michael R. Pompeo en 2018 lors d’une allocution prononcée au sein du German Marshall Fund of the United States, allocutiondans laquelle M. Pompeo exposait les grands axes de la politique étrangère de l’administration Trump et appelait à aider les USA à construire un « nouvel ordre libéral »[6] afin de « Rétablir le rôle de l’État-nation dans l’ordre libéral international »[7].

Suite à la séquence politique de 2020 (Covid + opération Black Lives Matter + fraude électorale) qui a conduit au vol de l’élection américaine, la menace d’une Amérique en rupture avec la gouvernance mondiale est actuellement écartée. Dès lors cette friction entre gouvernance mondiale et États qui refusent de concéder plus de leur souveraineté ressurgit face à la Chine et à la Russie. Deux États complètement intégrés aux institutions internationales et à l’ordre mondial mais qui posent un problème structurel à la gouvernance globale de par le rôle central que continue d’y jouer l’État en tant que stratège et organisateur principal du développement politique et économique du pays.

C’est autour de ce rôle stratégique central de l’État que la ligne de tension entre la face occidentale et orientale de la gouvernance mondiale va se durcir toujours plus.

Alors que la Chine est très influente au sein des institutions internationales, elle n’entend pas soumettre son État-parti à ces institutions internationales qu’elle utilise par ailleurs pour démultiplier son influence et sans lesquelles elle n’aurait pas pu atteindre ce niveau actuel de puissance et d’influence. En témoignent les difficultés récurrentes que rencontrent les scientifiques de l’OMS chargés d’enquêter en Chine sur les origines du Covid-19. La Chine exerçant un rôle politique prépondérant au sein de l’OMS [8].

Comme au XXème siècle face à l’Union Soviétique, si l’idéal internationaliste du libéralisme cosmopolitique est théoriquement le même que celui du Parti communiste chinois, la ligne de confrontation entre ces deux systèmes se manifeste essentiellement autour du rôle que doit jouer l’État national au sein de la gouvernance mondiale. Pour les libéraux-globalistes, l’État-nation doit être subsidiaire des instances globales et d’un possible futur gouvernement mondial en gestation. Pour les tenants d’une forme de stato-globalisme nationalisé, l’État, bien qu’intégré au sein des institutions internationales, reste au centre de toutes les perspectives stratégiques de développement et demeure l’instance souveraine ultime détentrice du monopole de la décision politique.

L’enjeu principal de la tension actuelle entre Occident / Eurasie (Chine-Russie) au sein de la gouvernance mondiale nous semble relever de cette friction entre deux niveaux différents de souveraineté et de légitimité politique au sein de l’ordre international : Léviathan stato-national continental vs Léviathan mondial post-national.

Il s’agit en dernière instance de définir quelle sera la forme et le rôle que devra prendre et assumer le Léviathan au XXIème siècle : sera-t-il essentiellement national, continental, mondial ? Hybride ? Une question que presse la stasis globalisée qui ronge l’ordre international contemporain.

II – Sur la forme géoéconomique de l’ordre mondial contemporain

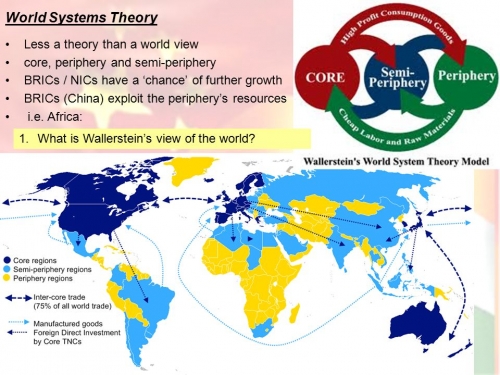

Pour décrire l’ordre mondial sur lequel s’exerce cette gouvernance mondiale polymorphe que nous avons précédemment décrit, on pourrait ici employer les catégories forgées par l’économiste marxiste Immanuel Wallerstein en les adaptant. Ce dernier décrit un système géoéconomique planétaire réparti en trois grandes zones :

- Une zone centrale : la sphère Occidentale (Amérique du nord et ses alliés stratégiques – type Taïwan ou Japon, Royaume-Uni, Canada, Australie, Union Européenne, Israël etc.). Le « nord riche » mais aussi le nord « stratégique », au sens d’un ensemble géo-économique international doté d’une orientation géostratégique commune malgré des frictions internes. Un ensemble qui constitue encore la locomotive géopolitique de l’ordre mondial contemporain. C’est aussi la zone où le capitalisme est toujours moins encadré par les États et monopolisés par les firmes multinationales qui elles-mêmes cherchent à diluer toujours plus les États ou à les absorber.

- Une zone en transition ou émergente (ou « la semi-périphérie », incluant les grands pays connaissant un développement vers le capitalisme : la Chine, l’Inde, le Brésil, certains pays de la zone Pacifique, ainsi que la Russie, qui par inertie préserve son important potentiel stratégique, économique et énergétique – cf. Pour une théorie du monde multipolaire, Alexandre Douguine). Zone en transition entre capitalisme d’État autoritaire et libéralisme globalisé.

- Un monde périphérique (les « pays pauvres du Sud », la périphérie). Monde qui recèle certaines des ressources et matières premières stratégiques pour les puissances de la zone centrale et de la zone périphérique

L’intégration politique renforcée de la gouvernance mondiale vient brouiller toujours plus cette représentation quelque peu schématique (comme toute représentation). Par exemple des poches toujours plus larges de la zone émergente voire même de la zone périphérique se retrouvent au cœur de la zone centrale et inversement.

Malgré tout, cette division du monde décrit d’une manière assez fonctionnelle la répartition géo-économique mondiale actuelle.

La zone centrale rentre en contact avec la zone émergente et la zone périphérique au niveau de l’Amérique centrale, de l’Europe Orientale, de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud-Est. Autant de territoires où se déroulent certaines des « crises » les plus sanglantes de notre temps.

Au niveau de la géographie politique, la masse continentale nord-américaine constitue la masse principale de la zone centrale et l’Union européenne son prolongement sur les côtes Ouest de l’Eurasie.

Les deux cœurs stratégiques de la sphère occidentale que sont le Royaume Uni et les USA ont toujours conçu et compris l’Europe et l’Eurasie comme une continuité d’empires continentaux et de puissances géopolitiques essentiellement terrestres, rivales de sa puissance maritime internationalisée.

Seconde rupture : l’intégration économique du « rimland » eurasiatique

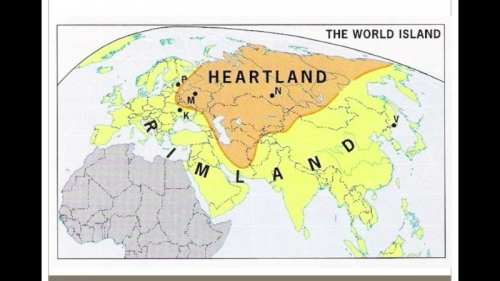

Les stratèges impériaux anglo-américains ont toujours considéré l’Eurasie comme un tout, un continuum géopolitique qu’il faut appréhender dans son ensemble (Europe + Asie dans leur intégralité) afin de pouvoir le maitriser.

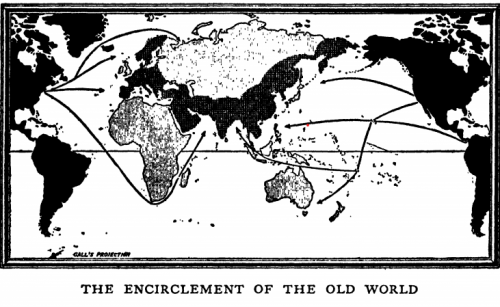

Leur plus grande crainte a toujours été qu’une puissance d’Eurasie ne devienne assez forte et influente pour réussir à relier et unifier entre eux les territoires économiquement les plus avancés et les plus dynamiques d’Eurasie. Territoires riches qui sont pour la plupart situés sur les zones côtières de la masse continentale eurasiatique. Unifier et intégrer économiquement cette zone que l’un des pères de la géopolitique américaine, Nicholas J. Spykman (1893-1943), désignait sous le nom de Rimland (ou « inner crescent, croissant intérieur eurasiatique) : vaste ceinture littorale bi-continentale composée de l’Europe de l’Ouest, du Moyen-Orient, et de l’Extrême-Orient. Pour Spykman, la clef de voute du contrôle du système-monde passe par le contrôle du Rimland.

Influencé par les travaux du géographe britannique Halford J. Mackinder, Spykman reprendra la géographie politique proposé par Mackinder mais déplacera la clef de voute du contrôle de l’Eurasie du Heartland vers le Rimland, sur les côtes riches de l’ « île du monde » eurasiatique : « Spykman nuance le grandiose schéma d’opposition terre-mer induit par la centralité géohistorique du Heartland de Mackinder, et préfère souligner le danger qu’une unification des rimlands peut représenter pour les États-Unis : géostratégiquement “encerclés”, ces derniers se retrouveraient confrontés à un Titan combinant force terrestre et maritime, capable de projeter sa puissance par-delà les océans Atlantique ou Pacifique. À terme, prévient Spykman, Washington ne pourrait que perdre un tel face-à-face, si celui-ci devait dégénérer en conflit. En conséquence, le fil rouge de la politique de sécurité américaine se déduit de lui-même : combattre résolument toute tentative d’hégémonie dans les territoires correspondant à ce que l’on pourrait qualifier d’Eurasie “utile”. » [10]

On connait la célèbre formule de Mackinder qui affirmait en son temps que : « Qui contrôle l’Europe de l’Est domine le Heartland ; qui domine le Heartland domine l’Île mondiale ; qui domine l’Île mondiale domine le monde. » [11]

Spykman reprendra cette formule et la modifiera ainsi : « Qui contrôle le rimland gouverne l’Eurasie. Qui gouverne l’Eurasie contrôle les destinées du monde. »[12], marquant ainsi la centralité des bandes côtières eurasiatiques en tant que territoires stratégiques pour le contrôle et la stabilité (du point de vue américain) de l’ordre mondial.

Spykman soulignera aussi avec force la nécessité stratégique vitale pour les États-Unis de s’impliquer en Eurasie afin d’éviter l’encerclement par les puissances dynamiques du Rimland eurasiatique : « Les États-Unis doivent admettre, une nouvelle fois et de manière définitive, que la constellation de puissances en Europe et en Asie est une perpétuelle source de préoccupation, que ce soit en temps de guerre ou de paix. »[13]

Animé d’un idéalisme cosmopolitique qui affirme la nécessité pour les puissances « libérales » de savoir employer le réalisme politique et stratégique, Nicholas Spykman identifiait en outre les bases de la puissance d’un État autour de dix éléments stratégiques clefs :

« Selon Spykman, les éléments qui font la puissance d’un État sont :

1) La superficie du territoire

2) La nature des frontières

3) Le volume de la population

4) L’absence ou la présence de matières premières

5) Le développement économique ou technologique

6) La force financière

7) L’homogénéité ethnique

8) Le degré d’intégration sociale

9) La stabilité politique

10) L’esprit national » [14]

Caractéristiques que la Chine possède précisément toujours plus à mesure qu’elles s’étiolent en Occident.

Spykman.

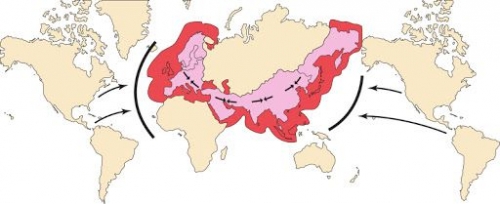

Zbigniew Brzezinski (1928-2017) qui fut l’un des plus influents stratèges de la puissance américaine de la fin du XXème siècle[15], reprendra et développera l’idée de la centralité de l’enjeu eurasiatique dont il fera un axe de ses vues dans son célèbre traité de géostratégie Le Grand Échiquier, paru en 1997. Le grand échiquier c’est précisément l’Eurasie, là où se joue le destin et la forme de l’ordre mondial. Territoire stratégique qui recèle les principales ressources de la planète et dont le contrôle s’avère fondamental pour les États-Unis :

« (…) La façon dont les États-Unis « gèrent » l’Eurasie est d’une importance cruciale. Le plus grand continent à la surface du globe en est aussi l’axe géopolitique. Toute puissance qui le contrôle, contrôle par là même deux des trois régions les plus développées et les plus productives. (…) On dénombre environ 75 % de la population mondiale en Eurasie, ainsi que la plus grande partie des richesses physiques, sous forme d’entreprises ou de gisements de matières premières. L’addition des produits nationaux bruts du continent compte pour quelque 60 % du total mondial. Les trois quarts des ressources énergétiques connues y sont concentrées. Là aussi se sont développé la plupart des États politiquement dynamiques et capables d’initiatives. Derrière les États-Unis, les six économies les plus prospères et les six plus gros budgets de la défense s’y trouvent, ainsi que tous les pays détenteurs de l’arme nucléaire (les « officiels » comme les « présumés », à une exception près dans chaque cas). Parmi les États qui aspirent à détenir une hégémonie régionale et à exercer une influence planétaire, les deux plus peuplés sont situés, en Eurasie. Tous les rivaux politiques ou économiques des Etats-Unis aussi. Leur puissance cumulée dépasse de loin celle de l’Amérique. Heureusement pour cette dernière. Le continent est trop vaste pour réaliser son unité politique. » [16]

À l’époque où il écrivait ces lignes, la Russie était marquée par une instabilité structurelle et la Chine n’était pas encore devenue la puissance économique actuelle mais Brzezinski anticipait déjà la manière dont cette dernière risquait à terme de bouleverser l’ordre géopolitique établi :

« (…) Aujourd’hui, c’est une puissance extérieure qui prévaut en Eurasie. Et sa primauté globale dépend étroitement de sa capacité à conserver cette position. À l’évidence, cette situation n’aura qu’un temps. Mais de sa durée et de son issue dépendent non seulement le bien-être des États-Unis, mais aussi plus généralement la paix dans le monde.

(…) Un scénario présenterait un grand danger potentiel : la naissance d’une grande coalition entre la Chine, la Russie et peut-être l’Iran (…). Similaire par son envergure et sa portée au bloc sino-soviétique, elle serait cette fois dirigée par la Chine. Afin d’éviter cette éventualité, aujourd’hui peu probable, les États-Unis devront déployer toute leur habileté géostratégique sur une bonne partie du périmètre de l’Eurasie, et au moins, à l’ouest, à l’est et au sud. » [17]

Désormais première puissance économique mondiale[18] devant les États-Unis, la Chine peut parvenir à stabiliser l’échiquier eurasiatique et tenter de sanctuariser ses positions acquises au sein du périlleux système international actuel.

Or, l’intégration économique du rimland eurasiatique de la Chine à l’Europe fait partie des objectifs stratégiques de la Chine pour le XXIème siècle au travers des fameuses « nouvelles routes de la soie ».

Le projet OBOR et l’intégration économique continentale

Officiellement dénommé « One Belt, One Road » (OBOR) ou aussi BRI (Belt and Road Initiative), le projet des nouvelles routes de la soie a pour ambition de s’étendre du Pacifique jusqu’à la mer Baltique et inclut 64 pays asiatiques, moyen-orientaux, africains et européens[19]. Doté d’un budget de 800 à 1 000 milliards de dollars[20] (cinq à six fois le budget du plan Marshall), ce projet pourrait permettre à la Chine de réaliser le grand objectif stratégique du Parti communiste chinois : l’intégration économique du continent eurasiatique et d’une partie de l’Afrique à l’horizon 2049, date anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine. Une intégration économique qui déplacerait le centre des affaires mondiales de l’Occident vers l’Eurasie mais une Eurasie pilotée par la Chine et non par l’Europe ou la Russie.

C’est autour du projet chinois BRI (Belt and Road Initiative) que se manifeste toujours plus la ligne de tension principale au sein de la gouvernance mondiale.

Tension qui pourrait conduire à terme à :

Cela de l’aveu même de certains stratèges influents de la gouvernance mondiale tels qu’Henry Kissinger, George Soros ou Klaus Schwab. Ces derniers diffèrent par ailleurs entre eux quant à l’attitude que doit adopter la gouvernance mondiale face à la montée de la Chine. Pour Soros elle doit être empêchée, pour Kissinger elle doit être contenue et pour Schwab elle doit être appuyée et encadrée. L’un des acteurs privés les plus influents au sein de la gouvernance mondiale, Bill Gates, a quant à lui déjà semé des graines de son empire philanthropique en Chine au travers du China Global Philanthropy Institute auquel il a versé 10 millions de dollars depuis sa création en 2015 [21].

La croissance de la Chine au sein de la gouvernance mondiale se déploient ainsi simultanément sous la forme de l’intégration et de la tension. Du point de vue de l’État chinois, des frictions (au sens que Clausewitz donne à ce terme) se manifestent et viennent freiner l’ascension de la Chine au sein du système-monde.

La Chine qui poursuit des objectifs de contrôle cyberpolitique et biopolitique total de sa population, ne représente pas une alternative de fond face aux tendances totalitaires vers lesquelles évolue actuellement le globalisme politique. Mais la politique d’intégration économique de l’Eurasie et de l’Afrique poursuivie actuellement par la Chine au travers du réseau BRI (Belt and Road Initiative) représente une forme de globalisme économique qui vient concurrencer les intérêts des puissances majeures déjà installées en tête de la gouvernance mondiale.

Cette intégration économique accélérée de l’Eurasie portée par la Chine ainsi que le rôle joué par l’État chinois comme centre d’orientation et de protection des intérêts stratégiques vitaux chinois, nous semblent constituer les deux causes majeures de la tension actuelle entre la Chine et les puissances installées qui dominent encore la forme actuelle de la gouvernance mondiale.

Si dans l’esprit des architectes de la gouvernance mondiale favorables à la Chine comme Klaus Schwab[22], l’Occident et l’Orient géopolitique mondial doivent à terme se rejoindre et se compléter, la pierre d’achoppement sur laquelle vient buter l’idéal cosmocratique nous apparaît être ici le rôle que le système politique chinois assigne à l’État, à l’armée et au Parti communiste qui les contrôle. Rôle que la gouvernance mondiale dans sa version occidentale entend faire jouer aux multinationales et au secteur privé.

Au stade actuel de son évolution, le globalisme économique planétarisée rencontre un concurrent structurel qui prend la forme du capitalisme dirigé chinois et russe.

III – Guerre civile mondiale et guerre hors limites

Evoquer la question d’une possible guerre ouverte entre les puissances eurasiatiques russe et chinoise et la sphère occidentale ne peut se faire sans interroger la nature même que revêt la guerre à notre époque.

Peu de temps après la parution du Grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, paraissait un livre de stratégie intitulé La Guerre hors limites. Co-écrit par les stratégistes militaires chinois Qiao Liang et Wang Xiangsui[23], cet ouvrage essentiel interrogeait la nature et les mutations de la conflictualité contemporaine. Pour les auteurs, les moyens employés pour mener les guerres contemporaines débordent désormais les limites assignées au phénomène guerrier par l’analyse polémologique traditionnelle. Un phénomène que les deux auteurs commentaient ainsi en 1999 :

« Quand se fera jour la tendance en faveur du recul, consenti avec joie, face à l’emploi de la force armée pour résoudre les conflits, la guerre renaîtra sous une autre forme et dans une autre arène pour devenir un instrument d’une énorme puissance entre les mains de tous ceux qui entretiennent le désir de dominer d’autres pays ou régions. En ce sens, c’est une raison pour nous d’affirmer que l’attaque financière de George Soros contre l’Asie orientale, l’attaque terroriste d’Oussama Ben Laden contre l’ambassade américaine, l’attaque au gaz du métro de Tokyo par les disciples de la secte Aum, et le chaos causé par Morris Jr. et ses pareils sur Internet, où le degré de destruction n’est en rien inférieure à celui d’une guerre, représentent une demi-guerre, une quasi-guerre et une sous-guerre, c’est-à-dire, la forme embryonnaire d’un nouveau type de guerre. » [24]

Une analyse qui nous aide à identifier une tendance qui n’a fait que se renforcer depuis la rédaction de La guerre hors limites. Le refus, voire l’impossibilité, d’employer la force armée directe entre puissances nucléaires rivales ainsi que la nécessité de respecter une narration « démocratique » pour les belligérants, conduisent à des mutations inédites des moyens polémologiques mais surtout dissolvent les limites entre la guerre et la paix, entre le temps de la guerre et celui de la paix, entre la sphère civile et la sphère militaire. Dès lors les guerres entre puissances se font désormais avant tout par des moyens de subversion furtifs et dissimulés qui instrumentalisent des secteurs de la société autrefois épargnés ou moins mobilisés lors des situations de conflit. On citera ici entre autres exemples : les mobilisations des sociétés civiles au travers des « révolutions colorés » et des mouvements type Black Lives Matter[25], les mobilisations des populations en difficulté économique employées comme « arme de migration de masse »[26], les questions sanitaires (le Covid comme moyen de transformation politique et social[27]) etc. Et quand les conflits nécessitent l’emploi de la force armée directe, les moyens employés sont alors ceux de la guerre de partisans du type des « brigades internationales » islamistes employées en Syrie contre l’État syrien par l’ensemble des forces régionales et mondiales qui souhaitaient sa chute.

Le conflit syrien nous offre un cas emblématique, voire archétypal de la nouvelle norme polémologique contemporaine : une guerre qui n’a jamais été déclarée ; menée par des puissances employant principalement des supplétifs étrangers ; troupes mercenaires ou idéologiquement motivées présentées au monde par les mass-médias dominants comme des dissidents du régime en place ; un État légitime présenté comme l’agresseur et son dirigeant comme un criminel contre l’humanité par les ONG sorosiennes du type Human Rights Watch, organisations qui exercent elles-mêmes une action d’influence centrale auprès des institutions internationales.

La répartition des rôles entre les grandes puissances occidentales et eurasiatiques fut aussi très significative durant toute l’évolution du conflit syrien. Des puissances qui sont intervenues dans le conflit selon leurs intérêts régionaux respectifs sans jamais aller jusqu’à la rupture et conservant toujours le lien diplomatique et politique nécessaire malgré les opérations militaires et les accrochages en cours sur le terrain.

Le cas syrien mais aussi l’ensemble des crises récentes qui ne « dérapent » jamais vers la guerre ouverte entre les grandes puissances qui y sont impliquées, semblent nous indiquer que les affrontements contemporains devraient plutôt être perçus comme des luttes internes au sein d’un ordre mondial intégré mais un ordre travaillé par des contradictions internes et qui cherchent à parvenir à une forme plus aboutie, plutôt qu’aux prolégomènes d’une rupture complète en son sein.

Au-delà des discours et des accrochages indirects, dans les faits tous les acteurs majeurs du choc contemporain des puissances semblent être d’accord sur une norme commune : la gouvernance globale est inéluctable mais chacun cherche logiquement à l’orienter stratégiquement dans le sens des intérêts.

Ainsi, comme nous l’écrivions il y a deux ans lors du dernier forum géopolitique de Chisinau : « À mesure que la société ouverte dissout l’ordre normal des relations internationales en le parasitant de l’intérieur via les instances supra-étatiques et transnationales, s’installe alors une forme de guerre civile universelle dont les flammes ne cessent d’éclairer l’actualité. En témoignent les conflits contemporains qui sont de moins en moins des guerres inter-étatiques déclarées mais des conflits asymétriques et hybrides où s’affrontent les « partisans » et les pirates d’une société liquide universelle au sein de théâtres des opérations toujours plus flous, brutaux et non conventionnels. Dans l’esprit mondialiste, ces guerres sont les prolégomènes et le processus nécessaires vers une fin prochaine des antagonismes internationaux. »[28]

Ce qui est à craindre, selon nous, relève plutôt du durcissement en cours de la gouvernance globale vers une forme de dictature planétaire qui chercherait ainsi à freiner les tendances centrifuges trop nombreuses en son sein. Dévoiement totalitaire en cours depuis plusieurs années et qui a franchi une étape décisive à la faveur des mesures sanitaires mondiales :

« À mesure que progresse le cosmopolitisme et son millénarisme anti-étatique[29], progresse de concert la guerre civile mondiale. Pour freiner cette tendance inéluctable et de manière similaire au communisme des origines, l’idéal d’une fin de l’Etat et d’une parousie post-politique aboutira de fait au retour d’un arbitraire plus violent que ce qu’aucun Etat n’aura jamais infligé à ses citoyens dans l’Histoire. Si les Etats-nations sont défaits, émergera alors un Léviathan mondial d’une brutalité inédite et sans frein. »[30]

Une tendance qui va là encore renforcer la concurrence entre la gouvernance mondiale et les léviathans continentaux russe et chinois. Gouvernance mondiale qui use des méthodes de contrôle politique indirecte sous prétexte sanitaire (biopolitique) pour accroître ses prérogatives là les États-nations lui sont subordonnés (principalement la sphère occidentale : UE, USA, Israël etc). Les léviathans continentaux russe et chinois continuent quant à eux d’exercer, voire de renforcer leur monopole étatique, y compris en imitant à leur échelle les normes biopolitiques en cours et en les adaptant. Léviathans continentaux qui seuls possèdent la masse, la puissance et pour l’instant la population nécessaire, pour tenter de garder leur monopole de souveraineté politique et leur intégrité territoriale (toujours menacée sur leurs bords ou leur étranger proche : Xinjiang, Ukraine etc) au sein de la gouvernance mondiale.

Antonio Guterres.

À ce titre il est intéressant de rappeler ici une intervention de l’actuel Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, durant la cérémonie de l’Assemblée générale marquant le soixante-quinzième anniversaire des Nations Unies, le 21 septembre 2020. A. Guterres y a exposé que le monde « n’a pas besoin d’un gouvernement mondial mais bien d’une gouvernance mondiale améliorée maintenant que la COVID-19 a mis à nu ses fragilités »[31]. Comme pour faire taire les suspicions en la matière après une année d’autoritarisme politico-sanitaire mondial, l’actuel secrétaire des Nations unies (et ancien président de l’Internationale socialiste[32]) a tenu à préciser que :

« Personne ne souhaite de gouvernement mondial – mais nous devons œuvrer de concert pour améliorer la gouvernance mondiale. Dans un monde interconnecté, nous avons besoin d’un multilatéralisme en réseau, dans lequel la famille des Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations régionales, les blocs commerciaux et d’autres collaborent plus étroitement et plus efficacement. (…) Un multilatéralisme qui soit inclusif et s’appuie sur la société civile, les villes, les entreprises, les collectivités et, de plus en plus, sur la jeunesse. » [33]

On voit ici précisément exposée la dilution progressive de la souveraineté des États que nous avons déjà évoquée sous couvert de l’habituel « multilatéralisme inclusif ». Un multilatéralisme qui fut justement le thème principal de l’intervention du président chinois Xi Jinping au cours de son intervention lors de l’édition virtuelle de l’agenda du Forum économique mondial (FEM) qui se tenait en janvier dernier, peu avant l’éclatement de la crise au Myanmar. Intitulé : « Que le flambeau du multilatéralisme éclaire la marche en avant de l’humanité », le discours de Xi Jinping fut qualifié d’historique par le président du FEM, Klaus Schwab, qui salua le multilatéralisme chinois et la poursuite par la Chine des grands objectifs stratégiques de la gouvernance mondiale : lutte contre le réchauffement climatique, intégration cosmopolitique, décarbonation de l’industrie etc [34].

Le plus grand danger pour l’ordre mondial actuel semble ainsi plutôt relever de l’implosion et de la démolition contrôlée des sociétés que de leur explosion comme au XXème siècle.

Guerre hors-limites et guerre nucléaire ouverte

Pour qu’une rupture systémique se produise actuellement au sein de la gouvernance mondiale et vienne ruiner tous les efforts successifs entrepris depuis des décennies vers l’intégration cosmopolitique, il faudrait que les intérêts stratégiques ou économiques vitaux de l’un des acteurs géoéconomiques principaux de cette gouvernance se trouvent directement menacés. Il faudrait que les incendies perpétuellement allumés sur les lignes de rupture de la tectonique géopolitique contemporaine entre Eurasie et Occident, de l’Ukraine à la Birmanie, en viennent à menacer les centres stratégiques des puissances chinoises et russes et plus seulement leur périphérie. Il faudrait que l’une des puissances principales qui forment l’architecture de l’ordre mondial actuel se décide à rompre cet état de guerre civile mondiale froide perpétuelle et se lance dans un aventurisme guerrier aux conséquences difficilement calculable en termes de coût humain et matériel.

Il faudrait que l’emploi des vecteurs indirects propres à la guerre hors limites contemporaines que nous avons déjà évoqués, s’avèrent incapables de maintenir les intérêts vitaux des acteurs principaux de la gouvernance mondiale et que le statu quo stratégique actuel entre puissances dominantes en vienne alors à être brisé.

Un statu quo qui semble pour l’instant privilégier la pression exercée vers le bas, sur les populations, que vers le haut, c’est-à-dire entre les États et les sommets stratégiques de la gouvernance globale.

Pour autant, un scénario de rupture régionale qui pourrait dégénérer n’est pas à écarter ainsi que le rappelaient les membres du Centre de Réflexion Interarmées (CRI). Ces derniers dénonçaient en juin dernier, l’actuelle stratégie nucléaire US-OTAN qui constitue pour eux un danger pour l’Europe et « un concept qui marque un retour à la guerre froide »[35]. Ils s’alarmaient aussi d’une possible normalisation de l’emploi de l’arme nucléaire de théâtre (ou tactique) dans la doctrine nucléaire américaine contemporaine[36]. Arme nucléaire tactique qui pourrait être employée sur un théâtre d’opération d’Europe orientale face à la Russie.

L’emploi d’armes nucléaires tactiques de théâtre qui aboutiraient par escalade à l’emploi d’armes nucléaires anti-cités est une hypothèse de travail qui a conduit des chercheurs de l’université de Princeton à simuler un conflit entre USA et Russie, conflit qui dégênerait en une guerre nucléaire totale. Un scénario qui aboutirait d’après cette simulation à environ 90 millions de morts, principalement sur le territoire européen. Une projection qui apparaît manquer de rigueur pour certains analystes : l’agresseur étant bien entendu la Russie et surtout les réactions des puissances nucléaires européennes que sont la Grande-Bretagne et la France n’étant pas vraiment prises en considération. Pour autant il est significatif que de telles recherches soient menées sur la base d’éléments dont certains semblent assez réalistes [37].

Une autre hypothèse de rupture pouvant conduire à un embrasement de l’ordre mondial reste celle d’un acteur géopolitique « irrationnel » qui viendrait bousculer les rapports de force et les équilibres précaires existants. C’est une possibilité que nous avons déjà évoquée à propos d’Israël dans notre livre Soros et la société ouverte. Il s’agit de l’option « Samson » que se réserverait une partie de l’appareil militaire et politique israélien :

« Samson est ce héros hébreu connu pour avoir fait s’effondrer sur lui-même et ses assaillants un temple de Philistins, cela au moment où il se sentait acculé par un trop grand nombre d’ennemis. Une idée qui remonterait aux années 60 d’après le journaliste américain Seymour Hersh, auteur en 1991 d’un livre sur l’histoire de l’arme atomique israélienne : « The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy ». L’historien militaire Martin Levi Van Creveld évoquera a son tour cette « doctrine » militaire de dernier recours :

« Nous possédons plusieurs centaines d’ogives atomiques et de missiles et pouvons les lancer sur des cibles dans toutes les directions, peut-être même contre Rome. La plupart des capitales européennes sont des cibles pour notre force aérienne. Permettez-moi de citer le général Moshe Dayan : “Israël doit être comme un chien fou, trop dangereux pour être embêté” Je considère tout cela comme désespéré à ce stade. Nous devrons essayer d’empêcher les choses d’en arriver là, si cela est possible. Nos forces armées, cependant, ne sont pas la trentième force au monde mais plutôt la deuxième ou la troisième. Nous avons la capacité de faire tomber le monde avec nous. Et je peux vous assurer que cela arrivera avant qu’Israël ne disparaisse » [38]

Une option militaire qui peut apparaître tellement extrême qu’elle semble en devenir irréaliste, mais qui s’inscrit en fait dans le temps long des représentations bibliques, comme en témoigne cette vision du prophète Zacharie : « Voici la plaie dont l’éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem : leur chair tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. » [39]

Comme nous l’avons régulièrement exposé, nous pensons que les acteurs de la puissance sont en dernière analyse guidés même de manière inconsciente par des représentations et des conceptions politiques qui découlent généralement de concepts et de notions religieuses sécularisées. C’est le domaine de la théopolitique qu’a longuement étudié en son temps Carl Schmitt [40].

En définitive, la forme que prendra l’ordre mondial dépendra aussi des idéologies et visions du monde qui sous-tendent les prises de décision des acteurs géopolitiques qui le forment. En dernier instance et comme toujours dans l’Histoire, ce sera la responsabilité humaine qui devra trancher et déterminer la forme future de cet ordre mondial actuellement en gestation. Et comme disait Karl Marx : « les hommes font l’Histoire, mais ils ne savent pas l’Histoire qu’ils font ».

Pierre-Antoine Plaquevent – avril 2021

[1] Cf. la notion de Max Weber : Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit

[2] Cf. Thomas Hobbes, Le Leviathan, chapitre XXX : De la fonction du Représentant souverain, 1651.

« La fonction du souverain, qu’il soit monarque ou une assemblée, consiste dans la fin pour laquelle le pouvoir souverain lui a été confié, à savoir procurer au peuple la sécurité, fonction à laquelle il est obligé par la loi de nature, et il est obligé d’en rendre compte à Dieu, l’auteur de cette loi, et à personne d’autre. » Voir aussi : L’abolition de l’État de droit et la renaissance de la violence politique – Youssef Hindi

https://strategika.fr/2021/04/12/labolition-de-letat-de-d...

[3] Cf. Soros et la société ouverte : métapolitique du globalisme (édition augmentée), Pierre-Antoine Plaquevent, éditions Culture et Racines, 2020 https://www.cultureetracines.com/essais/5-soros-et-la-soc...

[4] Rappelons que d’après le président biélorusse Alexandre Lukachenko, la Banque Mondiale aurait proposé au Bélarus un financement 940 millions de dollars si l’État y appliquait le même type de mesures sanitaires et sociales qu’en Europe occidentale : quarantaine, isolement, couvre-feu etc. « Nous ne danserons sur la musique de personne » avait commenté le président biélorusse au sujet de ces révélations. Voir ici : https://www.belta.by/president/view/net-bolshej-tsennosti... ou ici https://www.geopolintel.fr/article2383.html

[5] Amérique latine : où en sont les mouvements de contestation ?

https://www.lefigaro.fr/international/amerique-latine-ou-...

Notons qu'à ce sujet nous comptons organiser un redressement critique d'un certain socialisme français qui s'intègrera avec le tout doctrinal. En effet, nous pensons que certains théoriciens de l'école française, Georges Sorel et Edouard Berth pour ne citer qu'eux, se sont fait accaparer par une bande d'intellectuels parisiens vaguement de droite pour devenir des sujets de discussion dans les salons de la capitale, alors qu'ils n'ont aucune légitimité pour aborder ces questions qui ne peuvent les concerner directement sauf dans l'idée de parader intellectuellement. Or, rappelons que G. Sorel qualifie son socialisme de "philosophie des producteurs".

Notons qu'à ce sujet nous comptons organiser un redressement critique d'un certain socialisme français qui s'intègrera avec le tout doctrinal. En effet, nous pensons que certains théoriciens de l'école française, Georges Sorel et Edouard Berth pour ne citer qu'eux, se sont fait accaparer par une bande d'intellectuels parisiens vaguement de droite pour devenir des sujets de discussion dans les salons de la capitale, alors qu'ils n'ont aucune légitimité pour aborder ces questions qui ne peuvent les concerner directement sauf dans l'idée de parader intellectuellement. Or, rappelons que G. Sorel qualifie son socialisme de "philosophie des producteurs". Son autre tort fût également de se séparer de personnes de valeur comme Alberto De Stefani (photo), qui était un libéral, d'où le plaidoyer de Mussolini lors de son premier discours à la Chambre en 1921 en faveur de "l'Etat manchestérien" et de la fin du socialisme.

Son autre tort fût également de se séparer de personnes de valeur comme Alberto De Stefani (photo), qui était un libéral, d'où le plaidoyer de Mussolini lors de son premier discours à la Chambre en 1921 en faveur de "l'Etat manchestérien" et de la fin du socialisme. L. von Mises (photo) fût l'un des principaux conseiller, le plus privilégié, selon Hans Hermann Hoppe, d'Engelbert Dollfuss. L. von Mises était économiste en chef à la chambre de commerce autrichienne, il était également membre du Front Patriotique (Vaterländische Front), parti d'extrême-droite. Le régime de Dollfuss s'appelait l'austro-fascisme.

L. von Mises (photo) fût l'un des principaux conseiller, le plus privilégié, selon Hans Hermann Hoppe, d'Engelbert Dollfuss. L. von Mises était économiste en chef à la chambre de commerce autrichienne, il était également membre du Front Patriotique (Vaterländische Front), parti d'extrême-droite. Le régime de Dollfuss s'appelait l'austro-fascisme.

L'Etat en est arrivé à un point d'endettement très fort qui absorbe les possibilités de crédit et qui rend plus difficile l’accès au crédit des agents économiques privés. Il faudrait revenir à un endettement étatique plus faible afin que la monnaie retrouve son rôle naturel de financement de l'activité. Tout endettement étatique supplémentaire nous éloigne d'un moindre endettement de l'Etat.

L'Etat en est arrivé à un point d'endettement très fort qui absorbe les possibilités de crédit et qui rend plus difficile l’accès au crédit des agents économiques privés. Il faudrait revenir à un endettement étatique plus faible afin que la monnaie retrouve son rôle naturel de financement de l'activité. Tout endettement étatique supplémentaire nous éloigne d'un moindre endettement de l'Etat. [5] On peut signaler la très bonne intuition du proto-anarcho-fasciste Proudhon :

[5] On peut signaler la très bonne intuition du proto-anarcho-fasciste Proudhon :

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L'influence de Carl Schmitt en Chine dépasse largement le cercle des philosophes politiques. Gao Quanxi (photo) et Chen Duanhong, éminents représentants du constitutionnalisme politique chinois, ont utilisé l'élaboration théorique de Schmitt pour comprendre en profondeur la nature de la Constitution de la République populaire.

L'influence de Carl Schmitt en Chine dépasse largement le cercle des philosophes politiques. Gao Quanxi (photo) et Chen Duanhong, éminents représentants du constitutionnalisme politique chinois, ont utilisé l'élaboration théorique de Schmitt pour comprendre en profondeur la nature de la Constitution de la République populaire.

Selon Schmitt, toute Constitution positive découle d'une décision politique fondatrice. La Constitution se réfère directement au moment politique (à la décision du Sujet en possession du pouvoir constituant), tandis que le droit constitutionnel se réfère aux normes de la Constitution.

Selon Schmitt, toute Constitution positive découle d'une décision politique fondatrice. La Constitution se réfère directement au moment politique (à la décision du Sujet en possession du pouvoir constituant), tandis que le droit constitutionnel se réfère aux normes de la Constitution. Gao Quanxi et Chen Duanhong soutiennent tous deux la thèse selon laquelle la Constitution chinoise se situe dans une sorte de juste milieu entre l'exceptionnalisme et l'ordinaire. Cependant, si le premier tente de réduire l'espace d'action du Parti par rapport à la Constitution en vue de la "normalisation" définitive, le second (et cela le rend plus proche du modèle de leadership théorisé par Xi Jinping) exalte le rôle et le pouvoir constituant permanent du Parti. Ce pouvoir coexiste avec le "pouvoir constitué" de l'Assemblée nationale populaire. Le parti exerce ainsi un pouvoir décisionnel ; ses choix, s'ils s'avèrent avantageux, sont repris sous forme d'amendements à la Constitution ou, dans le cas contraire, ils peuvent être suspendus.

Gao Quanxi et Chen Duanhong soutiennent tous deux la thèse selon laquelle la Constitution chinoise se situe dans une sorte de juste milieu entre l'exceptionnalisme et l'ordinaire. Cependant, si le premier tente de réduire l'espace d'action du Parti par rapport à la Constitution en vue de la "normalisation" définitive, le second (et cela le rend plus proche du modèle de leadership théorisé par Xi Jinping) exalte le rôle et le pouvoir constituant permanent du Parti. Ce pouvoir coexiste avec le "pouvoir constitué" de l'Assemblée nationale populaire. Le parti exerce ainsi un pouvoir décisionnel ; ses choix, s'ils s'avèrent avantageux, sont repris sous forme d'amendements à la Constitution ou, dans le cas contraire, ils peuvent être suspendus.

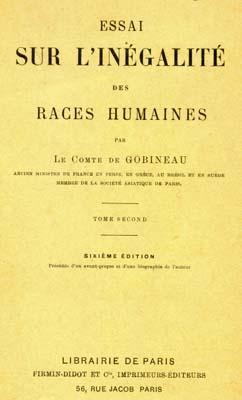

Joseph Arthur de Gobineau et les deux lois du genre humain

Joseph Arthur de Gobineau et les deux lois du genre humain

Le monde naturel, en toutes ses expressions, anthropologiques et sociales, ne connaît guère l'égalité, soit-elle de constitution, d'intelligence ou de connaissance. Le monde naturel tel qu'il est, lorsqu'il naît, ne connaît pas non plus l'égalité morale entre les hommes mais la moralité du glaive et la proportionnalité de la violence. En effet, la maîtrise des conceptions éthiques ou des vérités transcendantes est individuelle et unique et l'accès au divin, hors de la raison humaine, est, pour ainsi dire, miraculeux. La grâce et la doctrine de la foi appartiennent aux élus de Dieu et ne peuvent se partager, en tant que biens spirituels supérieurs et discriminants. La grâce et la doctrine de la foi s'opposent aux théories du contrat qui font dériver la constitution des communautés politiques d'une convention ou d'un pacte, totalement imaginaires, entre égaux.

Le monde naturel, en toutes ses expressions, anthropologiques et sociales, ne connaît guère l'égalité, soit-elle de constitution, d'intelligence ou de connaissance. Le monde naturel tel qu'il est, lorsqu'il naît, ne connaît pas non plus l'égalité morale entre les hommes mais la moralité du glaive et la proportionnalité de la violence. En effet, la maîtrise des conceptions éthiques ou des vérités transcendantes est individuelle et unique et l'accès au divin, hors de la raison humaine, est, pour ainsi dire, miraculeux. La grâce et la doctrine de la foi appartiennent aux élus de Dieu et ne peuvent se partager, en tant que biens spirituels supérieurs et discriminants. La grâce et la doctrine de la foi s'opposent aux théories du contrat qui font dériver la constitution des communautés politiques d'une convention ou d'un pacte, totalement imaginaires, entre égaux. Par ailleurs, et au niveau idéologique, la séduction totalitaire de l'égalité et l'absorption de l'individu dans la masse font vivre le sujet en dehors de sa nature concrète, dans la généralité abstraite d'un concept qui le prive de sa volonté et lui interdit de réaliser sa propre valeur. Pour les « intellectuels collectifs », ce nirvana égalitariste fait fi du néant intérieur et leur permet d'aimer l'humanité par substitution, à travers une relation anonyme, fondée sur une éthique sans spiritualité ou sentiments, qui a son corrélat immédiat dans une morale utilitariste et dans un juridisme bureaucratique diffus. Le transfert de la relation d'amour vers l'idée ou vers l'humanité s'accompagne de la perversion qui consiste à oublier son peuple, sa société et sa culture pour un secours sans frontières aux démunis de l'Histoire. Le cosmopolitisme intellectuel pratiqué comme sentiment abstrait et comme amour de l'humanité prend la forme d'un élan généreux et gratuit pour les malheureux du monde, l'immigré, l'étranger, le clandestin, le misérable, le sans abri, le damné de la mer qui est la forme éthérée de l'emprise du désordre sur notre monde et sur sa culture. Si l'égalité globale cache sa tare congénitale dans le monisme de la « raison pure » et sous la façade de l'idéal démocratique, elle perd le sens du lien social qui la justifie, et se nourrit d'une ukaze philosophique et justificative, fondée sur le mythe de la paix et sur l'impératif catégorique de référence kantienne.

Par ailleurs, et au niveau idéologique, la séduction totalitaire de l'égalité et l'absorption de l'individu dans la masse font vivre le sujet en dehors de sa nature concrète, dans la généralité abstraite d'un concept qui le prive de sa volonté et lui interdit de réaliser sa propre valeur. Pour les « intellectuels collectifs », ce nirvana égalitariste fait fi du néant intérieur et leur permet d'aimer l'humanité par substitution, à travers une relation anonyme, fondée sur une éthique sans spiritualité ou sentiments, qui a son corrélat immédiat dans une morale utilitariste et dans un juridisme bureaucratique diffus. Le transfert de la relation d'amour vers l'idée ou vers l'humanité s'accompagne de la perversion qui consiste à oublier son peuple, sa société et sa culture pour un secours sans frontières aux démunis de l'Histoire. Le cosmopolitisme intellectuel pratiqué comme sentiment abstrait et comme amour de l'humanité prend la forme d'un élan généreux et gratuit pour les malheureux du monde, l'immigré, l'étranger, le clandestin, le misérable, le sans abri, le damné de la mer qui est la forme éthérée de l'emprise du désordre sur notre monde et sur sa culture. Si l'égalité globale cache sa tare congénitale dans le monisme de la « raison pure » et sous la façade de l'idéal démocratique, elle perd le sens du lien social qui la justifie, et se nourrit d'une ukaze philosophique et justificative, fondée sur le mythe de la paix et sur l'impératif catégorique de référence kantienne.

La praxis marxiste est un dépassement de la contemplation (theorein) de l'Être social. Il serait préférable de dire qu'il s'agit d'une super-contemplation. La praxis marxiste, et non une quelconque "science du matérialisme historique", consiste à affronter le passé. Le prendre en charge, le questionner, se dire ce qu'il y a de lui en moi, et ce que je peux faire, ce que nous pouvons faire pour éviter que ce passé ne devienne despotique. Comme le dit mon ami Diego Fusaro, bon élève de Gramsci et de Preve à la fois, il s'agit de "défataliser l'existant". Le passé non affronté, le passé assumé sans autre forme de procès, comme une roue inexorable à laquelle nous sommes liés et au type de laquelle nous sommes condamnés à participer, est un passé qui, en tant que tel, n'est pas modifiable. Saint Thomas a déjà dit dans la Summa Theologiae que ni Dieu ni le passé ne peuvent le changer (ce serait une autre chose de dire que Dieu aurait pu faire en sorte que le passé soit différent). Il n'existe aucun pouvoir, aussi divin soit-il, qui puisse transmuter le passé. Mais il existe un pouvoir, celui de la raison et de la compréhension humaines, qui est capable de "défataliser" le passé. Et comment le passé peut-il être défloré ? En rendant aux masses populaires leur capacité de résistance à l'Horreur. En rendant à la conscience collective de la société son sentiment d'être des sujets dotés d'un pouvoir pratique.

La praxis marxiste est un dépassement de la contemplation (theorein) de l'Être social. Il serait préférable de dire qu'il s'agit d'une super-contemplation. La praxis marxiste, et non une quelconque "science du matérialisme historique", consiste à affronter le passé. Le prendre en charge, le questionner, se dire ce qu'il y a de lui en moi, et ce que je peux faire, ce que nous pouvons faire pour éviter que ce passé ne devienne despotique. Comme le dit mon ami Diego Fusaro, bon élève de Gramsci et de Preve à la fois, il s'agit de "défataliser l'existant". Le passé non affronté, le passé assumé sans autre forme de procès, comme une roue inexorable à laquelle nous sommes liés et au type de laquelle nous sommes condamnés à participer, est un passé qui, en tant que tel, n'est pas modifiable. Saint Thomas a déjà dit dans la Summa Theologiae que ni Dieu ni le passé ne peuvent le changer (ce serait une autre chose de dire que Dieu aurait pu faire en sorte que le passé soit différent). Il n'existe aucun pouvoir, aussi divin soit-il, qui puisse transmuter le passé. Mais il existe un pouvoir, celui de la raison et de la compréhension humaines, qui est capable de "défataliser" le passé. Et comment le passé peut-il être défloré ? En rendant aux masses populaires leur capacité de résistance à l'Horreur. En rendant à la conscience collective de la société son sentiment d'être des sujets dotés d'un pouvoir pratique. L'action d'une masse libre (sans peur) implique nécessairement la "contemplation" du passé, et son assomption ontologique adéquate. Le passé en tant que tel n'est pas modifiable, mais évacuer l'ombre de ce passé qui pèse sur nous est de la responsabilité de ceux parmi nous qui se rangent du côté de l'action des masses, d'un vulgaire qui a perdu sa peur.

L'action d'une masse libre (sans peur) implique nécessairement la "contemplation" du passé, et son assomption ontologique adéquate. Le passé en tant que tel n'est pas modifiable, mais évacuer l'ombre de ce passé qui pèse sur nous est de la responsabilité de ceux parmi nous qui se rangent du côté de l'action des masses, d'un vulgaire qui a perdu sa peur.

Cependant, l'objectivation et l'aliénation ne sont pas la même chose. Nous revenons à A. Prior :

Cependant, l'objectivation et l'aliénation ne sont pas la même chose. Nous revenons à A. Prior : Marx s'inscrit dans la meilleure tradition idéaliste et, avant elle, dans la tradition réaliste aristotélicienne. Ce que Marx a brillamment et grandiosement construit, c'est une ontologie de l'être social, une ontologie de l'homme en tant qu'être essentiellement communautaire qui, depuis son arrivée au niveau de lacivilisation, a toujours lutté contre les forces désintégratrices, dissolvantes, atomistiques. L'ontologie de l'être social est, à la fois, theoria, contemplation de cette réalité qui inclut l'être individuel et collectif lui-même, les êtres contemplatifs, mais en même temps, elle est, nécessairement, une philosophie de la praxis : de l'action consciente dans la société, action qui cherche la transformation des structures politico-économiques qui, parce qu'elles sont injustes, sont irrationnelles et parce qu'elles sont irrationnelles, elles sont injustes.

Marx s'inscrit dans la meilleure tradition idéaliste et, avant elle, dans la tradition réaliste aristotélicienne. Ce que Marx a brillamment et grandiosement construit, c'est une ontologie de l'être social, une ontologie de l'homme en tant qu'être essentiellement communautaire qui, depuis son arrivée au niveau de lacivilisation, a toujours lutté contre les forces désintégratrices, dissolvantes, atomistiques. L'ontologie de l'être social est, à la fois, theoria, contemplation de cette réalité qui inclut l'être individuel et collectif lui-même, les êtres contemplatifs, mais en même temps, elle est, nécessairement, une philosophie de la praxis : de l'action consciente dans la société, action qui cherche la transformation des structures politico-économiques qui, parce qu'elles sont injustes, sont irrationnelles et parce qu'elles sont irrationnelles, elles sont injustes. "Ce que fait Althusser n'est pas tant de confondre la pensée avec le réel que de priver le réel de ses propres déterminants en affirmant l'inconnaissabilité du réel, réduisant ainsi le réel à la théorie."

"Ce que fait Althusser n'est pas tant de confondre la pensée avec le réel que de priver le réel de ses propres déterminants en affirmant l'inconnaissabilité du réel, réduisant ainsi le réel à la théorie."

Le lien nécessaire entre la terre et la population

Le lien nécessaire entre la terre et la population

Et cette diversité représente les cent drapeaux d’une Europe non pas éclatée, mais unie dans l’esprit de sa diversité. L’exemple corse montre aux peuples de France l’exemple au moins institutionnel à suivre. Savez-vous que Jean Mabire a été obligé d’arrêter de donner des libres propos dans National Hebdo, l’ancien journal du Front national (FN) parce qu’il y avait affirmé l’existence du peuple corse, en 1991 ? La difficile affirmation d’une identité française surannée laisse, de facto, liberté aux peuples de France à la libre expression. Les seules minorités ethniques reconnues constitutionnellement sont des communautés ultra-marine, or la terre d’Europe, dont la terre française fait partie, est fertile en peuples, en nations non-étatiques.

Et cette diversité représente les cent drapeaux d’une Europe non pas éclatée, mais unie dans l’esprit de sa diversité. L’exemple corse montre aux peuples de France l’exemple au moins institutionnel à suivre. Savez-vous que Jean Mabire a été obligé d’arrêter de donner des libres propos dans National Hebdo, l’ancien journal du Front national (FN) parce qu’il y avait affirmé l’existence du peuple corse, en 1991 ? La difficile affirmation d’une identité française surannée laisse, de facto, liberté aux peuples de France à la libre expression. Les seules minorités ethniques reconnues constitutionnellement sont des communautés ultra-marine, or la terre d’Europe, dont la terre française fait partie, est fertile en peuples, en nations non-étatiques.

Pour se procurer le livre, voici le lien vers le site de la nouvelle librairie :

Pour se procurer le livre, voici le lien vers le site de la nouvelle librairie :

Pourrions-nous dire, effectivement, que nous pensons aujourd’hui par nous-mêmes ? La feinte consistant à répondre positivement à cette question est fort amène, mais elle ne saurait camoufler aux esprits perspicaces, sous ses beaux atours, que nous avons acquis depuis quelques temps une capacité hors du commun à nous laisser gouverner par des injonctions, très souvent - et à dessein - contradictoires, émanant des puissances médiatiques officielles, modes y compris. Nous sommes en effet de nos jours, et ce de plus en plus, dirigés par ce que l’on nomme des « impératifs », qui ne le sont que parce que nous nous sommes laissés entraîner dans une chaîne sans fin de « raisons » et de « résultats ». La « raison » qui nous guide n’est plus réellement la nôtre au regard des injonctions qu’elle nous impose à ne plus penser à la nature de nos êtres, mais plutôt à l’obligation de satisfaire à nos intérêts ! Au fond, c’est toujours la même logique, déclinée sous diverses modalités, qui commande les hommes et leurs pensées.

Pourrions-nous dire, effectivement, que nous pensons aujourd’hui par nous-mêmes ? La feinte consistant à répondre positivement à cette question est fort amène, mais elle ne saurait camoufler aux esprits perspicaces, sous ses beaux atours, que nous avons acquis depuis quelques temps une capacité hors du commun à nous laisser gouverner par des injonctions, très souvent - et à dessein - contradictoires, émanant des puissances médiatiques officielles, modes y compris. Nous sommes en effet de nos jours, et ce de plus en plus, dirigés par ce que l’on nomme des « impératifs », qui ne le sont que parce que nous nous sommes laissés entraîner dans une chaîne sans fin de « raisons » et de « résultats ». La « raison » qui nous guide n’est plus réellement la nôtre au regard des injonctions qu’elle nous impose à ne plus penser à la nature de nos êtres, mais plutôt à l’obligation de satisfaire à nos intérêts ! Au fond, c’est toujours la même logique, déclinée sous diverses modalités, qui commande les hommes et leurs pensées.

Face à l'effondrement rapide du système, la Chine, en tant qu'État dissident au sein de l'empire, si elle veut assumer un rôle de premier plan dans la construction de ce qui a été défini par Schmitt comme le "nouveau nomos de la terre", devra fournir une solution capable de faire coexister différentes instances ; une "harmonie sans uniformité" (ou "unité dans la multiplicité"). Le concept d'"harmonie sans uniformité" occupe une place centrale dans la pensée traditionnelle chinoise. Cette pensée, en fait, n'a jamais été "unipolaire". La représentation chinoise de l'Univers lui-même n'a jamais été moniste. Elle s'inspire traditionnellement de l'idée que l'ensemble est réparti en groupements différents et hiérarchisés différemment. Le ciel est un et la terre est multiple. Le Dieu du Ciel, selon la cosmogonie sinique, a été conçu d’emblée comme une seule personne, fragmentée en différentes hypostases. Et ces hypostases tiraient leurs attributs des particularités des régions terrestres auxquelles elles étaient affectées.

Face à l'effondrement rapide du système, la Chine, en tant qu'État dissident au sein de l'empire, si elle veut assumer un rôle de premier plan dans la construction de ce qui a été défini par Schmitt comme le "nouveau nomos de la terre", devra fournir une solution capable de faire coexister différentes instances ; une "harmonie sans uniformité" (ou "unité dans la multiplicité"). Le concept d'"harmonie sans uniformité" occupe une place centrale dans la pensée traditionnelle chinoise. Cette pensée, en fait, n'a jamais été "unipolaire". La représentation chinoise de l'Univers lui-même n'a jamais été moniste. Elle s'inspire traditionnellement de l'idée que l'ensemble est réparti en groupements différents et hiérarchisés différemment. Le ciel est un et la terre est multiple. Le Dieu du Ciel, selon la cosmogonie sinique, a été conçu d’emblée comme une seule personne, fragmentée en différentes hypostases. Et ces hypostases tiraient leurs attributs des particularités des régions terrestres auxquelles elles étaient affectées.

C’est le processus qu’a fort bien décrit Bertrand de Jouvenel dans son immense livre « Du Pouvoir » : chaque décision du corps étatique n’a qu’un but : faire croitre le Léviathan, c’est-à-dire le pouvoir politique au détriment du peuple.

C’est le processus qu’a fort bien décrit Bertrand de Jouvenel dans son immense livre « Du Pouvoir » : chaque décision du corps étatique n’a qu’un but : faire croitre le Léviathan, c’est-à-dire le pouvoir politique au détriment du peuple.

![Sociologie_du_conflit___Julien_[...]Freund_Julien_bpt6k4806958w.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/01/2079207167.JPEG)

Quelle n’est pas leur surprise mâtinée d’horreur, lorsque, contre toute attente, surgit, comme satyre au détour d’un bois, la figure inattendue, brute – voire brutale – et grossière de l’antagonisme, surtout lorsqu’il est de nature politique ! C’est ainsi que le mémorable épisode antagonique de la prise d’assaut du siège du Congrès des États-Unis d’Amérique – une fraction du peuple s’étant élevée contre ses représentants élus – a littéralement sidéré les opinions publiques occidentales qui l’ensevelirent sans réserve – et sans nuance – sous un flot incontinent de réprobations excommunicatrices et de condamnations conjuratrices – l’on remarquera, en effet, que la démonologie et l’exorcisme ne sont, paradoxalement, jamais loin dans les esprits déspiritualisés et laïcisés de nos belles âmes offusquées…

Quelle n’est pas leur surprise mâtinée d’horreur, lorsque, contre toute attente, surgit, comme satyre au détour d’un bois, la figure inattendue, brute – voire brutale – et grossière de l’antagonisme, surtout lorsqu’il est de nature politique ! C’est ainsi que le mémorable épisode antagonique de la prise d’assaut du siège du Congrès des États-Unis d’Amérique – une fraction du peuple s’étant élevée contre ses représentants élus – a littéralement sidéré les opinions publiques occidentales qui l’ensevelirent sans réserve – et sans nuance – sous un flot incontinent de réprobations excommunicatrices et de condamnations conjuratrices – l’on remarquera, en effet, que la démonologie et l’exorcisme ne sont, paradoxalement, jamais loin dans les esprits déspiritualisés et laïcisés de nos belles âmes offusquées…

En antithèse avec les anciennes dichotomies, il faut s'aventurer au-delà de l'antithèse de la gauche et de la droite. Renoncer à cette antithèse équivaut, par conséquent, à assumer les valeurs de la droite et, en même temps, les idées de la gauche. Les valeurs de la droite : enracinement, patrie, honneur, loyauté, transcendance, famille, éthique. Idées de gauche : émancipation, droits sociaux, même liberté matérielle et formelle, dignité du travail, socialisme démocratique dans la production et la distribution.

En antithèse avec les anciennes dichotomies, il faut s'aventurer au-delà de l'antithèse de la gauche et de la droite. Renoncer à cette antithèse équivaut, par conséquent, à assumer les valeurs de la droite et, en même temps, les idées de la gauche. Les valeurs de la droite : enracinement, patrie, honneur, loyauté, transcendance, famille, éthique. Idées de gauche : émancipation, droits sociaux, même liberté matérielle et formelle, dignité du travail, socialisme démocratique dans la production et la distribution.

Il y poursuit sa licence de philosophie puis entre en résistance dès janvier 1941 dans les groupes-francs de Combat dirigés par Henri Frenay. Arrêté deux fois, il s’évade deux fois et termine la guerre dans les maquis FTP de

Il y poursuit sa licence de philosophie puis entre en résistance dès janvier 1941 dans les groupes-francs de Combat dirigés par Henri Frenay. Arrêté deux fois, il s’évade deux fois et termine la guerre dans les maquis FTP de

Posons nous la question; est-il bien raisonnable de penser que tous les hommes ont vocation à s’entendre et de postuler l’avènement d’une paix universelle ? Ou bien ne s’agit-il là que d’une illusion angélique ? Le monde en effet n’est pas une unité politique, il n’est pas un universum mais bien plutôt un pluriversum politique. Freund incontestablement influencé par Carl Schmitt dans ce registre pose alors la question : ne convient-il pas de regarder la réalité en face et assumer le fait que le monde est composé d’ennemis potentiels et que seule une prise de conscience politique réaliste, dépourvue d’arguments moralisateurs peut engager une action responsable. Ceci est la base de la dialectique ami-ennemi. Penser la guerre comme actualisation ultime de l’hostilité n’est pas faire preuve de militarisme ou de bellicisme outrancier mais d’une prudence qui doit animer le politique.

Posons nous la question; est-il bien raisonnable de penser que tous les hommes ont vocation à s’entendre et de postuler l’avènement d’une paix universelle ? Ou bien ne s’agit-il là que d’une illusion angélique ? Le monde en effet n’est pas une unité politique, il n’est pas un universum mais bien plutôt un pluriversum politique. Freund incontestablement influencé par Carl Schmitt dans ce registre pose alors la question : ne convient-il pas de regarder la réalité en face et assumer le fait que le monde est composé d’ennemis potentiels et que seule une prise de conscience politique réaliste, dépourvue d’arguments moralisateurs peut engager une action responsable. Ceci est la base de la dialectique ami-ennemi. Penser la guerre comme actualisation ultime de l’hostilité n’est pas faire preuve de militarisme ou de bellicisme outrancier mais d’une prudence qui doit animer le politique.

Or l'utopie à l’épreuve de l’expérience n’arrivera pas à résoudre l'antinomie de fond entre l'espoir du salut et la Realpolitik ou encore avec les concepts du XXème siècle, entre l'idéologie du progrès et la réversibilité constante des aventures politiques.

Or l'utopie à l’épreuve de l’expérience n’arrivera pas à résoudre l'antinomie de fond entre l'espoir du salut et la Realpolitik ou encore avec les concepts du XXème siècle, entre l'idéologie du progrès et la réversibilité constante des aventures politiques.

Au secrétariat de la Seigneurie de Florence, le drame et le paradoxe de Machiavel ont été ceux d'un homme qui, n'ayant pu accéder à une fonction de haute responsabilité, fut un théoricien militaire sans instrument militaire, un négociateur et tacticien avisé sans la maîtrise globale de sa politique, sans pouvoir pour en coordonner et composer les parties fragmentées dans le cadre d'un dessein, digne d'une conception d'envergure et d'une diplomatie à la mesure de la tâche. S'il disposait du concept de « linkage »6, il n'en possédait pas les indispensables instruments. Il ne tenait dans ses mains que le nom et le corps provisoire de l'espoir: l'unité d'une république partagée : l'unité d'un corps politique émietté. Que de chagrin pour l'homme qui découvre le nom de l'idée, qui possède et prononce le vocable-mythe de son espoir, et crie avec la raison le symbole inquiétant de la passion!

Au secrétariat de la Seigneurie de Florence, le drame et le paradoxe de Machiavel ont été ceux d'un homme qui, n'ayant pu accéder à une fonction de haute responsabilité, fut un théoricien militaire sans instrument militaire, un négociateur et tacticien avisé sans la maîtrise globale de sa politique, sans pouvoir pour en coordonner et composer les parties fragmentées dans le cadre d'un dessein, digne d'une conception d'envergure et d'une diplomatie à la mesure de la tâche. S'il disposait du concept de « linkage »6, il n'en possédait pas les indispensables instruments. Il ne tenait dans ses mains que le nom et le corps provisoire de l'espoir: l'unité d'une république partagée : l'unité d'un corps politique émietté. Que de chagrin pour l'homme qui découvre le nom de l'idée, qui possède et prononce le vocable-mythe de son espoir, et crie avec la raison le symbole inquiétant de la passion!

L'espace apparaît clairement comme un facteur et une projection essentiels de la politique et, de ce fait, comme un enjeu capital de celle-ci. II constitue à la fois une limite et une virtualité de la grande politique et de la politique de puissance. Son importance doit apparaître, sinon évidente, au moins justifiable. A l'âge de l'absolutisme naissant et des grandes monarchies nationales, la notion de « ressources » acquiert une nouvelle valeur. Non plus celle d'un capital patrimonial et dynastique, mais une autre, virtuelle et potentiellement illimitée: levée en masse d'armées, accumulations de moyens en mesure de soutenir des efforts de longue durée; à quoi s'ajoutent les capacités opérationnelles, logistiques et tactico-stratégiques, l'ampleur et la profondeur des théâtres, et la distribution des forces. Facteurs annonçant le jeu foudroyant et napoléonien spéculant sur l'espace et le temps, l'avènement révolutionnaire des récentes théories du partisan, et les doctrines et pratiques des guerres prolongées.8

L'espace apparaît clairement comme un facteur et une projection essentiels de la politique et, de ce fait, comme un enjeu capital de celle-ci. II constitue à la fois une limite et une virtualité de la grande politique et de la politique de puissance. Son importance doit apparaître, sinon évidente, au moins justifiable. A l'âge de l'absolutisme naissant et des grandes monarchies nationales, la notion de « ressources » acquiert une nouvelle valeur. Non plus celle d'un capital patrimonial et dynastique, mais une autre, virtuelle et potentiellement illimitée: levée en masse d'armées, accumulations de moyens en mesure de soutenir des efforts de longue durée; à quoi s'ajoutent les capacités opérationnelles, logistiques et tactico-stratégiques, l'ampleur et la profondeur des théâtres, et la distribution des forces. Facteurs annonçant le jeu foudroyant et napoléonien spéculant sur l'espace et le temps, l'avènement révolutionnaire des récentes théories du partisan, et les doctrines et pratiques des guerres prolongées.8

À Machiavel, la fonction de la violence apparaît sous un visage fondateur, positif et instituant le pouvoir politique : il s'agit d'un moyen assurant la. concorde civile et la cohésion intérieure. Elle est, par contre, désagrégeante lorsqu'un ordre donné est malsain et corrompu ; lorsqu'un Prince ne maîtrise plus l'instinct de conservation de son peuple de telle manière que lois et milices apparaissent idéalement disjoints les uns des autres ; lorsque, à la suite de batailles perdues ou de revers subis, les citoyens sont poussés à la séparation de leurs sentiments de fidélité et de civisme si leur demande naturelle de protection est insatisfaite. Il ne peut exister de bonnes milices là où il ne peut y avoir de bonnes lois et une bonne organisation politique. La morale individuelle ne se reconnaît plus dans l'éthique de l'État. Elle ne prend plus le parti du Bien que celui-ci devrait incarner. Elle n'offre pas le support indispensable à la loyauté envers des institutions incapables d'assurer la sécurité, et offrant l'impardonnable spectacle de l'impuissance et l'épouvantable démonstration de leur vulnérabilité. C'est par ce biais que le succès d'une action, d'une initiative ou d'une politique apparaît comme le principe de la durée et de la conservation du Pouvoir et, par là même, de la confiance qu'il mérite de ses sujets. Pour Machiavel, l'action et la technique politiques ont comme seul critère de mesure la réalisation du résultat, l'atteinte de l'objectif, la saisie provisoire de la fin que la politique s'est donnée.

À Machiavel, la fonction de la violence apparaît sous un visage fondateur, positif et instituant le pouvoir politique : il s'agit d'un moyen assurant la. concorde civile et la cohésion intérieure. Elle est, par contre, désagrégeante lorsqu'un ordre donné est malsain et corrompu ; lorsqu'un Prince ne maîtrise plus l'instinct de conservation de son peuple de telle manière que lois et milices apparaissent idéalement disjoints les uns des autres ; lorsque, à la suite de batailles perdues ou de revers subis, les citoyens sont poussés à la séparation de leurs sentiments de fidélité et de civisme si leur demande naturelle de protection est insatisfaite. Il ne peut exister de bonnes milices là où il ne peut y avoir de bonnes lois et une bonne organisation politique. La morale individuelle ne se reconnaît plus dans l'éthique de l'État. Elle ne prend plus le parti du Bien que celui-ci devrait incarner. Elle n'offre pas le support indispensable à la loyauté envers des institutions incapables d'assurer la sécurité, et offrant l'impardonnable spectacle de l'impuissance et l'épouvantable démonstration de leur vulnérabilité. C'est par ce biais que le succès d'une action, d'une initiative ou d'une politique apparaît comme le principe de la durée et de la conservation du Pouvoir et, par là même, de la confiance qu'il mérite de ses sujets. Pour Machiavel, l'action et la technique politiques ont comme seul critère de mesure la réalisation du résultat, l'atteinte de l'objectif, la saisie provisoire de la fin que la politique s'est donnée.